이번달 한국경제신문에 기고한 칼럼입니다. 글자수 제한으로 편집되지 않은 원문을 올려드립니다.

필자의 칼럼을 꾸준히 읽는 독자들은 아시겠지만, 필자는 한국의 디지털 헬스케어를 위해 쓴소리를 하는 목적으로 이 지면을 주로 활용한다. 한국의 디지털 헬스케어 산업은 그 잠재력에 비해서 절대적으로도, 상대적으로도 성장이 더디다. 이는 한국 의료 시스템 등의 고질적인 문제 때문이며, 기술과 산업의 발전을 시스템이 따라가지 못하는 것에 기인한다. 이런 문제들이 개선되기 위해서 앞으로도 반복적인 지적과 의견 개진이 필요하다.

그렇다면 한국의 디지털 헬스케어에는 희망이 없을까. 그렇지 않다. 열악한 환경에도 불구하고 최근 한국의 디지털 헬스케어 산업은 괄목할만한 성장을 이뤄냈다. 환경적, 제도적 정비만 더 뒷받침되었다면 더 큰 성과를 만들었을 것이라는 아쉬움은 있지만, 열악한 여건에서 이뤄낸 성과인 만큼 더 가치 있다. 더구나 이 성과는 대부분 민간의 자생적인 노력으로 이뤄졌다.

필자가 체감하는 가장 큰 변화는 기업의 숫자의 폭발적 증가다. 혁신적인 기업이 나오기 위해서는, 양적인 혁신이 선행되어야 한다. 기업의 숫자가 일정 규모를 넘어서야 그 중에서 혁신 기업도, 유니콘도 나온다. 필자가 처음 이 분야에 투신했던 10여 년 전만 해도, 한국에 디지털 헬스케어 기업은 흔히 찾아볼 수 없었다.

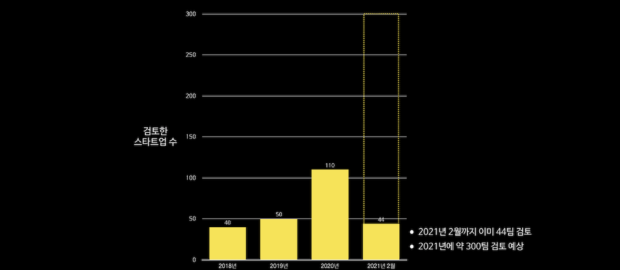

필자가 대표로 있는 디지털 헬스케어 파트너스(DHP)에서 투자 검토를 진행한 디지털 헬스케어 스타트업의 숫자가 3년 전만 해도 연간 50건도 되지 않았다. 이는 2020년 110건으로 증가했으며, 올해 들어서는 벌써 50팀이나 검토했다. 이러한 추세라면 올해는 총 300여 개의 디지털 헬스케어 스타트업을 검토할 것으로 예상된다. 불과 3년 만에 6배 이상 성장한 것이다.

비단 양적 개선뿐만 아니라, 질적 개선도 진행되고 있다. 최근 디지털 헬스케어 산업에 전문가들의 진출이 대폭 늘어났다. 최근 네이버가 종합병원의 교수를 스카웃하면서 화제가 되었지만, 사실 스타트업이나, 벤처캐피털이 의사, 약사, 수의사 등을 채용하는 일이 더 이상 드물지 않다. DHP가 투자한 스타트업의 창업자 중에도 의사, 간호사, 수의사 등 전문가의 비중이 상당히 높다. 이 분야를 구성하는 전문성과 다양성이 그만큼 높아진 것이다.

시장에 돈이 풀리고 있다는 점도 중요하다. 판데믹 이후 디지털 헬스케어 분야가 주목받으며 다양한 분야의 기업들이 진출하고 있다. 최근 필자에게 연락한 대기업만 보더라도, 전자, 통신, 제약, 보험, 상사, 가구, 유통, 방송, 식품, 교육 등 무척 다양하다. 이런 기업들이 직접 서비스나 제품, 플랫폼을 만들며 진출하거나, CVC 설립 등을 통해 이 분야에 자금을 쓰기 시작했다. 민간 보험사도 새로운 지불 모델을 시험하기 시작했으며, 벤처캐피털에도 이 분야에 투자하는 펀드가 여럿 만들어지고 있다. 자금의 유입은 앞서 언급한 이 생태계의 양적, 질적 성장을 더욱 촉진할 것이다.

급속한 양적 팽창에는 분명히 부작용도 뒤따를 것이다. 이미 ‘디지털 치료제’와 같은 키워드가 남용되고 있으며, 묻지마 투자를 통해 스타트업의 가치에 인플레이션도 발생하고 있다. 하지만 중요한 것은 이 과정에서 생태계가 만들어지고 있다는 것이다. 몇 년 전만 해도 한국에는 디지털 헬스케어 생태계 자체가 없었다. 과거를 돌이켜보면, 급속한 성장에 따라 예상되는 부작용은 차라리 행복한 고민이라고 할 수 있을 정도다.

한국의 디지털 헬스케어 환경은 정말 열악하다. 그럼에도 불구하고, 사막에서 꽃이 피듯 민간의 노력으로 자생적 생태계가 만들어지고 있다. 이 분야에 오래 일한 사람일수록 시스템에 대한 반복된 좌절 때문에 자괴감에 빠진 경우가 많다. 하지만 필자는 우리 생태계의 구성원들에게 자부심을 가져도 좋다고 말씀드리고 싶다. 이런 환경에도 굴하지 않고 우리가 나름의 생태계를 스스로 만들어가고 있기 때문이다. 향후 환경적 요인만 뒷받침된다면, 한국의 디지털 헬스케어는 더욱 만개할 수 있을 것이다.

Discover more from 최윤섭의 디지털 헬스케어

Subscribe to get the latest posts sent to your email.