**제가 매일경제신문에 연재한 칼럼입니다. 원문은 여기에서 보실 수 있습니다.

원격의료만큼 국내 의료계에서 뜨겁게 논란이 되는 이슈도 없을 것이다. 올해가 몇 주 남지 않았지만, 사실 복지부는 연내 원격의료를 허용하겠다는 것이 목표였다. 지난 1월 초 연두 업무보고에서 이 목표를 명시적으로 밝혔으며, 6월에는 의료법 개정안을 국회에 제출하기도 했다.

복지부는 도서산간 지역이나 군부대·원양어선 등 진료를 받기 어려운 환경에 제한적으로 원격의료를 제공하겠다는 계획이며, 이를 통해 의료 산업을 활성화하겠다는 복안을 가지고 있다. 하지만 의료계에서는 원격의료가 제한적으로 시작되더라도 종국에는 전 국민 대상으로 확대되어 환자들이 대형 병원으로 쏠리고, 결국 동네 병원이 고사될 것이라고 우려하고 있다.

이쯤에서 한 가지 짚고 넘어가야 할 것은 원격의료와 원격진료의 개념 차이다. 원격진료란 병원 진료실에서 진찰받는 것을 전화나 영상으로 대신 한다고 이해하면 된다. 원격의료는 원격진료를 포함하는 개념으로, 환자의 상태를 원격으로 모니터링하는 서비스 등을 포괄한다. 예를 들어 환자가 자택에서 측정한 혈당·혈압·심전도 데이터가 병원으로 전송되어 모니터링하는 것도 포함된다.

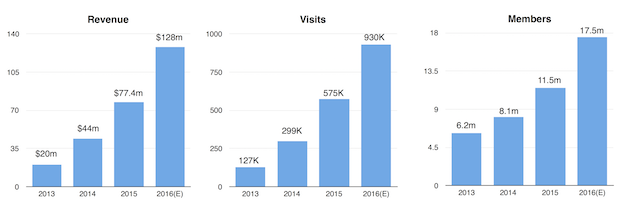

1990년대부터 원격진료가 허용된 미국에서는, 이미 여섯 건 중 한 건을 차지할 정도로 활발하게 시행 중이다. 작년에는 미국 최대이자 최초의 원격진료 회사인 텔라닥이 업계 최초로 증시에 상장되기도 했다. 시장점유율이 70%에 달하는 이 기업은 작년 가입자가 1000만명을 넘었으며, 작년 57만건이 넘는 진료를 했다. 매출도 매년 폭발적으로 증가하고 있다.

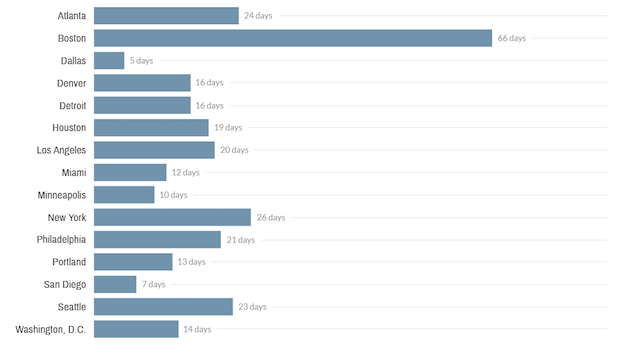

한국에서 원격진료가 이렇게 큰 산업이 되기는 어려울 것이다. 미국과 한국의 의료 시스템에는 의료 접근성부터 큰 차이가 나기 때문이다. 한국에서 감기에 걸려서 동네 병원에 가고자 하면 대부분 그날 동네 병원에서 전문의를 만날 수 있다. 미국에서 1차 병원에 예약하고 진료를 받으려면 얼마나 기다려야 할까? 최악의 도시는 보스턴으로 무려 66일을 기다려야 한다. 애틀랜타, LA, 뉴욕, 시애틀 등의 경우 3주 이상 기다려야 한다. 미국 전체 평균은 2주 정도이다.

미국에서 동네병원을 가려면 예약 후 며칠을 기다려야 할까 (출처)

앞서 소개한 텔라닥의 경우, ’10분 내에 의사를 만나게 해주겠다’는 것이 핵심 제안이다. 하지만 의사를 만나기 쉬운 한국에서 원격진료의 가치는 상대적으로 적다. 즉, 정부가 원하는 만큼 의료 산업 활성화에 원격진료가 도움이 되지 않을 가능성이 높다.

그러나 원격 환자 모니터링은 국내에서도 가치가 있을 수 있다. 고혈압·당뇨·심혈관 질환 등 만성 질환 환자의 수치를 원격으로 모니터링함으로써 질병이 재발하거나 악화되기 전에 조치를 취한다면 도움이 될 수 있다. 다만 이 경우에도 질병별로 원격 모니터링이 안전하고, 질병 관리에 유용하며, 의료 비용 측면에서 효용이 있는지 등이 증명되어야 한다.

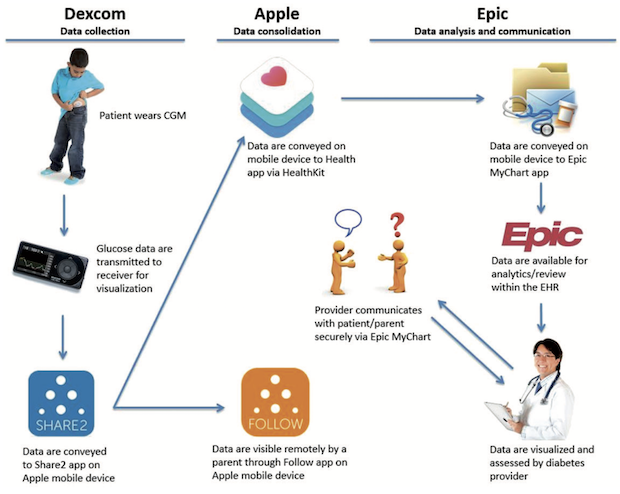

올해 초 미국에서는 제1형 당뇨병 환자의 원격 모니터링에 대한 연구 결과가 발표되었다. 덱스콤의 연속혈당계로 측정한 혈당 수치가 애플의 헬스키트 및 에픽 시스템의 전자의무기록을 통해서 스탠퍼드 병원으로 전송되는 방식이었다. 이를 통해 의사들은 환자들의 혈당 데이터를 실시간으로 알 수 있으며, 환자에게 이상이 있을 경우 조기에 개입할 수 있었다.

제 1형 당뇨병 환자에 대한

덱스콤 연속혈당계-애플 헬스키트-에픽 시스템즈-스탠퍼드 병원

으로 이어지는 원격 환자 모니터링 (출처)

국내에서도 이러한 연구를 통해 원격 환자 모니터링에 대한 근거를 쌓는 것이 중요하다. 만약 긍정적인 데이터와 근거들이 쌓이게 되면 의료계도 자연스럽게 원격의료의 필요성에 동의하게 될 것이다. 의료인들을 설득하기 위해 가장 중요한 것은 충분한 근거와 데이터이다.

원격의료에 대한 해묵은 논쟁은 내년 이후에도 지속될 가능성이 높다. 이러한 이슈를 해결하기 위해서는 국내 의료 환경에 대한 이해와 엄격한 임상 연구를 거친 명확한 근거의 확보가 중요하다. 이를 통해서 정부와 의료계가 모두 동의할 수 있고, 국민들의 건강도 개선시킬 수 있는 현명한 결론을 이끌어낼 수 있기를 기대한다.

Discover more from 최윤섭의 디지털 헬스케어

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

![[인터뷰] 원격진료, 의사에게 직접 들어봤습니다!](https://www.yoonsupchoi.com/wp-content/uploads/2022/08/원격진료-썸네일-140x90.png)